ひとりやん

ひとりやん「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)なら知っている。でも、最近よく聞く“DE&I”の“E”って、一体何?」

「多様な人材は集めたはずなのに、なぜか組織が活性化しない…何が足りないんだろう?」

企業のDE&I推進担当者、人事、そして次世代のリーダーを目指す皆さん!

もし、あなたが今、そんな課題意識や疑問を抱いているなら、この記事は、その答えを導き出すための決定的な羅針盤となるでしょう。

結論から言えば、「E=エクイティ(Equity:公平性)」こそが、D&Iを形骸化させず、真の組織変革を実現するための“失われたピース”なのです。

この記事では、なぜ今「E」が不可欠なのか、そしてDE&Iの先にある究極のゴール「B=ビロンギング」とは何かまで、その関係性を図解や具体例で、誰よりも分かりやすく、そして深く解説します。

この記事を読み終える頃、あなたはDE&Iの本質を理解し、自信を持って自社の課題を分析し、より良い組織への次の一手を語れるようになっているはずですよ!

DE&Iとは?|D,E,I,B 各要素の定義と意味

DE&I(またはDEIB)は、現代の組織論や経営戦略において、最も重要なキーワードの一つです。これは4つの要素の頭文字を取ったもので、それぞれが独立しつつも、密接に関連し合っています。まずは、各要素が何を意味するのかを正確に理解しましょう。

D=ダイバーシティ(Diversity)|多様な人材が「いる」状態

ダイバーシティとは、組織の中に、年齢、性別、人種、国籍、性的指向、障害の有無、価値観、経験、働き方といった、様々な「違い」を持つ人材が存在している「状態」を指します。

これはDE&Iの出発点です。様々な背景を持つ人々が集まることで、組織は多様な視点やアイデアを得るための、豊かな土壌を手に入れることができます。しかし、ただ多様な人材がいるだけでは、その価値は十分に発揮されません。

E=エクイティ(Equity)|一人ひとりに合わせた「公平な機会」の提供

エクイティとは、組織内のすべての人々が、その人の置かれた状況や特性の違いにかかわらず、成功するために必要な機会やリソースに「公平に」アクセスできる状態を保証するための考え方や取り組みを指します。

後ほど詳しく解説しますが、これは全員に同じものを与える「平等(Equality)」とは異なります。一人ひとりのスタートラインの違いを認識し、その差を埋めるための、意図的で構造的な働きかけがエクイティです。これが、DE&Iのフレームワークにおいて、近年最も重要視されている要素です。

I=インクルージョン(Inclusion)|多様な人材が「活かされている」状態

インクルージョンとは、多様な背景を持つ従業員一人ひとりが、組織の一員として尊重され、受け入れられ、その能力や経験を最大限に発揮し、意思決定のプロセスに参加できている「状態」や、そのための「働きかけ」を指します。

ダイバーシティによって集まった多様な人材が、安心して自分らしくいられ、その「違い」が組織の力として活かされているか。それを問うのがインクルージョンです。エクイティという土台があって初めて、真のインクルージョンは実現可能となります。

【ゴール】B=ビロンギング(Belonging)|「ここに居ていい」という心からの帰属意識

そして、DE&Iが実現された結果として生まれる究極の状態が、ビロンギングです。これは、従業員一人ひとりが、「自分は、ありのままの自分で、この組織の重要な一員として受け入れられている」と、心から安心して感じられる「帰属意識」を指します。

自分がここにいることを歓迎され、仲間として認められているという感覚。このビロンギングこそが、従業員のエンゲージメントとパフォーマンスを最大化させ、組織を持続的な成功へと導く、最終的なゴールと考えられています。

【最重要】なぜD&IからDE&Iへ?|「E(エクイティ)」が不可欠な理由

近年、多くの企業が「D&I」から「DE&I」へと、その方針をアップデートしています。この一文字の追加には、組織運営における、極めて重要なパラダイムシフトが隠されています。なぜ、「E(エクイティ)」がこれほどまでに不可欠なのでしょうか。

D&Iだけではうまくいかない「限界」とは?

多くの企業が、多様な人材を採用する「ダイバーシティ」の推進には力を入れてきました。しかし、「多様な人材は集まったものの、なぜかイノベーションが起きない」「女性や外国籍の従業員の離職率が高い」といった壁に直面するケースが後を絶ちませんでした。

その原因は、組織の中に、目に見えない「構造的な不公平」が残っていたからです。例えば、評価基準が画一的で、育児中の社員が不利になったり、重要な情報が一部の男性管理職の間だけで共有されたりする。

こうした環境では、せっかく集まった多様な人材も、能力を発揮する機会(インクルージョン)を得られず、やがて組織を去ってしまいます。このD&Iの限界を乗り越えるために、「E(エクイティ)」という視点が不可欠となったのです。

「エクイティ(公平性)」と「イコーリティ(平等)」の決定的違い

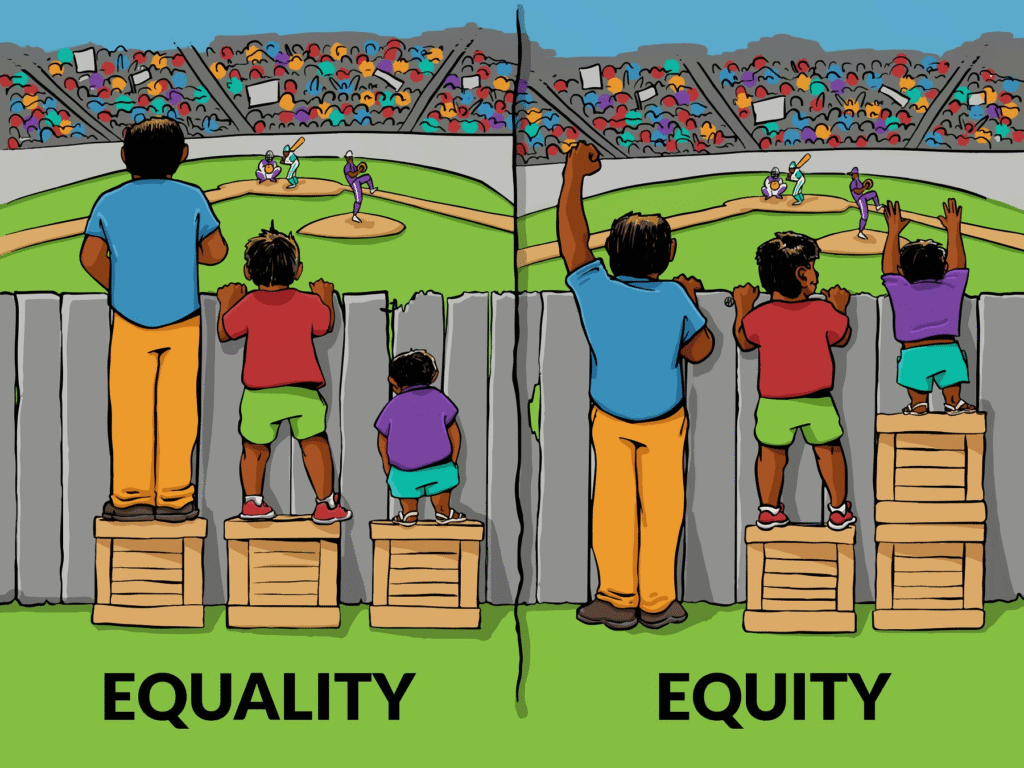

エクイティを理解する上で、最も重要なのが「イコーリティ(Equality:平等)」との違いです。

有名な例え話:「身長」と「3つの台」

この違いを説明するために、有名なイラストの例え話があります。想像してみてください。

- イコーリティ(平等)

身長の違う3人が、塀の向こうの野球の試合を見ようとしています。そこで、全員に同じ高さの台を一つずつ配ります。これが「平等」です。結果、背の高い人はさらによく見えますが、背の低い人は台に乗っても何も見えません。全員に同じ機会を与えましたが、結果は不公平なままです。 - エクイティ(公平性)

一方、エクイティでは、一人ひとりの状況の違いを考慮します。背の高い人には台を与えず、中くらいの人には台を一つ、背の低い人には台を二つ与えます。その結果、3人全員が、同じ高さから試合を見ることができるようになります。これが「公平性」です。

つまり、エクイティとは、そもそも存在するスタートラインの違いや、個々人が持つハンディキャップを認識し、それを是正するために、意図的に異なるリソースを配分することで、誰もが同じゴールを目指せるようにする考え方なのです。

職場における具体例:一律の研修 vs 個別のサポート

この考え方を職場に当てはめてみましょう。

- イコーリティ(平等)な施策:全従業員に、一律で同じ内容のリーダーシップ研修を実施する。

- エクイティ(公平性)な施策:将来のリーダー候補である女性従業員に対しては、ロールモデルとの交流機会や、育児との両立を支援するメンター制度を提供し、男性中心の環境で生じがちなハンディキャップを補う。

このように、個々の状況の違いに目を向け、必要な支援をカスタマイズすることが、エクイティの実践です。

エクイティは、インクルージョンを実現するための「土台」

ここまで見てきたように、エクイティという「構造的な不公平さをなくす」土台作りがあって初めて、インクルージョン、すなわち「多様な人材がその能力を活かせる」状態が実現可能になります。

そもそもスタートラインが違うのに、「さあ、自由に発言してください」と言っても、声の小さい人は発言できません。機会へのアクセスが公平に保証されていて初めて、誰もが安心してその能力を発揮できるのです。

だからこそ、EはIの前に来る、不可欠な前提条件とされています。

DEIBの相互作用|4つの要素はどう関係し、組織を成長させるのか?

DEIBの各要素は、それぞれが独立しているのではなく、密接に相互作用しながら、組織をポジティブな方向へと導きます。そのメカニズムを理解することは、自社の施策を考える上で非常に重要です。

DEIBがもたらす好循環のメカニズム

DEIBの好循環は、以下のようなプロセスで生まれます。

- まずエクイティ(公平性)の観点から、採用・評価・昇進などの制度を見直し、構造的な障壁を取り除きます。

- 公平な土台の上で、ダイバーシティ(多様性)のある人材を確保します。

- その多様な人材一人ひとりが、安心して能力を発揮できるよう、インクルージョン(包括)を促進する働きかけ(会議の運営、コミュニケーションの活性化など)を行います。

- その結果、従業員は組織へのビロンギング(帰属意識)を高め、エンゲージメントが向上します。

- エンゲージメントの高い従業員は、創造性を発揮し、イノベーションを生み出し、組織の業績向上に貢献します。

- 業績が向上し、魅力的な組織になることで、さらに多様な人材が集まる(ダイバーシティの強化)。

このように、DEIBは組織を継続的に成長させるための、強力なエンジンとして機能するのです。

各要素の順番に意味はあるのか?

一般的に「DEI」や「DEIB」という順番で語られることには、思想的な意味があります。

先述の通り、E(エクイティ)という土台がなければ、D(ダイバーシティ)もI(インクルージョン)も十分に機能しない、という考えが主流だからです。

多様な人々をただ集める前に、まず彼らが公平に機会を得られる仕組みを整えるべきだ、というメッセージが込められています。

心理的安全性との関係性

DEI、特にインクルージョンとビロンギングは、「心理的安全性」という概念と深く結びついています。

心理的安全性とは、Google社の調査で有名になった言葉で、「チームの中で、対人関係のリスク(無知、無能、邪魔だと思われることなど)を恐れることなく、誰もが安心して発言・行動できる状態」を指します。

インクルーシブな働きかけは、まさにこの心理的安全性を高めるためのものであり、その結果として生まれる「ここにいていいんだ」というビロンギングの感覚は、心理的安全性が最高レベルに達した状態とも言えるでしょう。

【実践編】DE&I推進企業の具体的な取り組み事例

理論を理解したところで、先進的な企業がDE&Iをどのように実践しているのか、具体的な取り組み事例を見ていきましょう。自社の施策を考える上での大きなヒントになるはずです。

エクイティを担保する採用・評価制度の改革事例

エクイティは、人事制度の根幹に関わる部分です。

- ブラインド採用:採用選考の初期段階で、応募者の氏名、性別、年齢、出身大学といった情報を隠し、純粋にスキルと経験だけで判断することで、無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)を排除する。

- スキルベースの評価:評価項目から、「協調性」や「リーダーシップ」といった、定義が曖昧で、特定の文化や性別の価値観が反映されやすい項目を減らし、「目標達成度」や「具体的な行動」といった、客観的に測定可能な指標の比重を高める。

- 給与の公平性監査:同じ職務・職責であれば、性別や人種に関わらず、同等の給与が支払われているかを第三者機関が定期的に監査し、格差があれば是正する。

インクルージョンを促進するマネジメント研修・コミュニケーション施策事例

インクルージョンは、日々のコミュニケーションの中で育まれます。

- アンコンシャス・バイアス研修:管理職を対象に、誰もが持つ無意識の偏見の存在を自覚させ、それが意思決定に与える影響を学ぶ研修を実施する。

- インクルーシブ・リーダーシップ研修:部下一人ひとりの意見を傾聴し、全員が発言しやすい会議を運営するファシリテーションスキルなど、インクルーシブなチームを作るための具体的なマネジメント技術を学ぶ。

- ERG(従業員リソースグループ)の設置:女性、LGBTQ+、障害のある社員、外国籍社員など、共通の背景を持つ従業員が自主的に作るネットワーク活動を、会社が公式に支援する。彼らの声が経営層に届く仕組みを作る。

DE&I推進における課題と、よくある失敗例

DE&Iの推進は、常に順風満帆とは限りません。よくある失敗は、「D」だけを追い求めてしまうことです。例えば、女性管理職比率などの数値目標(KPI)を達成することだけが目的化してしまい、採用した女性社員へのサポート(E)や、活躍の場の提供(I)が疎かになるケース。

これは、多様性の「頭数」を揃えただけの「ダイバーシティごっこ」に過ぎず、本質的な組織変革には繋がりません。

【経営戦略としてのDE&I】人的資本経営・SDGsとの繋がり

最後に、DE&Iが単なる人事施策ではなく、なぜ現代の「経営戦略」そのものであるのか、より大きな視点からその位置づけを確認します。

なぜDE&Iが企業価値を高めるのか?|イノベーションと生産性向上

繰り返しになりますが、DE&Iが実現された組織では、多様な視点がぶつかり合うことでイノベーションが生まれやすくなります。また、従業員一人ひとりが安心して能力を発揮できるため、個々と組織全体の生産性が向上します。

これらは、激しい競争環境を生き抜くための、企業の競争力そのものです。

投資家も注目する「人的資本経営」におけるDE&Iの位置付け

近年、企業経営において「人的資本経営」という考え方が主流になっています。これは、従業員を「コスト」ではなく、企業の持続的な成長の源泉となる「資本」と捉え、その価値を最大限に引き出すための投資を積極的に行うべきだ、という考え方です。

DE&Iへの取り組みは、まさにこの人的資本の価値を最大化するための、最も重要な投資の一つです。そのため、投資家も企業のDE&Iへの取り組み状況を、その企業の将来性を測る重要な指標として厳しく評価しています。

SDGsの目標達成にどう貢献するのか

DE&Iの推進は、国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)にも直接的に貢献します。

- 目標5「ジェンダー平等を実現しよう」

- 目標8「働きがいも経済成長も」

- 目標10「人や国の不平等をなくそう」

これらの目標達成に企業として貢献することは、グローバルな社会の一員としての責任を果たすことであり、企業のレピュテーション(評判)を高める上でも不可欠です。

まとめ

この記事では、「DE&Iとは何か」をテーマに、その核心である「E(エクイティ)」の重要性から、各要素の複雑な関係性、そして企業の具体的な取り組み事例まで、体系的に解説してきました。

D&IからDE&Iへ――。この一文字の追加が、いかに大きなパラダイムシフトを意味するか、ご理解いただけたのではないでしょうか。

最後に、この記事の要点を改めて確認し、あなたの組織を次のステージへと導くための思考のフレームワークを手に入れてください。

- DE&Iの各要素

D(多様性)、E(公平性)、I(インクルージョン)、そしてゴールとしてのB(帰属意識)。これらの要素を正しく理解することが第一歩です。 - エクイティの重要性

DE&Iの核心は「E=エクイティ」にあります。「全員に同じもの」を提供する平等(イコーリティ)ではなく、「一人ひとりの状況に合わせた支援」を行う公平性(エクイティ)こそが、多様な人材を活かすための土台となります。 - DEIBの相互作用

エクイティという土台の上で、インクルージョンという働きかけを行うことで、ダイバーシティが真の力となり、結果としてビロンギングという最高の状態が生まれます。これらは独立したものではなく、連動するシステムです。 - 企業の具体的な取り組み

先進的な企業は、採用や評価制度といった「仕組み」にエクイティの視点を取り入れ、管理職の意識改革を通じてインクルーシブな文化を醸成しています。 - 経営戦略としての位置付け

DE&Iは、単なる人事施策ではなく、イノベーション創出や企業価値向上に直結する、人的資本経営の核となる重要な経営戦略です。

DE&Iの推進は、決して平坦な道のりではありません。しかし、その先には、従業員一人ひとりが自分の能力を最大限に発揮し、組織全体がしなやかに、そして力強く成長していく、そんな未来が待っています。

今日の学びが、あなたがその未来を創造するための、確かな一歩となることを心から願っています。

参考文献・出典元リスト

本記事で解説したDE&Iに関する概念は、多くの研究機関やコンサルティングファームによって議論・発信されています。より深く学びたい方は、以下の情報源もご参照ください。

- ハーバード・ビジネス・レビュー(Harvard Business Review)

DE&Iに関する経営学的な論文や調査レポートが多数掲載されています。企業のメリットなどをデータで確認したい場合に有益です。

(参照:「HBR DE&I」などで検索) - 世界経済フォーラム(World Economic Forum)

グローバルな視点から、DE&Iが経済や社会に与える影響についてのレポートやアジェンダを発信しています。

(参照:「WEF Diversity, Equity and Inclusion」などで検索) - 各種人事・組織コンサルティングファームのレポート

デロイト トーマツ グループ、PwC、マッキンゼー・アンド・カンパニーなどの企業は、DE&Iに関する最新の調査レポートや考察を定期的に公開しており、企業の具体的な取り組み事例や推進のヒントを得る上で非常に参考になります。

とは?目的・事例・探し方を知ろう!|一人じゃないと思える場があります-300x169.jpg)